Publicado por Pablo Fante en Chili vu par... (Paris, Association Alba, 2004, p. 88-93).

Combien de changements – et de quelle profondeur ! – se sont produits durant les dix-sept années de dictature. Je me propose ici de questionner la poésie de cette période. Or, si la population chilienne n’est pas dans son intégralité opposée au régime, le milieu poétique, lui, passe au complet dans le camps des opposants. Quand un poète mentionne la dictature, il le fait toujours pour dénoncer. Cela étant, cet article est construit à partir du paradoxe suivant : les recueils de poésie les plus intéressants n’attaquent pas exclusivement les militaires. Ils relatent surtout un vécu intérieur. Je pose ainsi une question générale, qui va au-delà du cas chilien : comment un poète peut-il écrire sur (et sous) un régime oppressif ?

Comment la violence a-t-elle été dénoncée ? Pour aborder cette question, il me faut d’abord revenir à la poésie des premières répressions, des premières violences qui ont suivi le coup d’État. Depuis l’île australe de Dawson, en 1974, Aristóteles España a laissé un précieux témoignage sur la vie quotidienne dans les camps de prisonniers. Écoutons-le : « Fuera del espacio y la materia, / en una región altiva (sin matices ni colores) / llena de un humo horizontal / que atraviesa pantanos invisibles, / permanezco sentado [...] / me aplican corriente eléctrica en el cuerpo. / Soy un extraño pasajero en viaje a lo desconocido, / arden mis uñas y los poros ». (Au-delà de l’espace et de la matière, / dans une haute région (sans nuances ni couleurs) / pleine d’une fumée horizontale / qui franchit des marécages invisibles, / je demeure assis [...] / traversé par un courant électrique qu’on me fait passer par le corps. / Je suis un passager étrange qui voyage vers l’inconnu, / mes ongles et me pores brûlent »).

Dans la poésie contestataire de l’époque, la paranoïa et schizophrénie sont des termes qui reviennent fréquemment. Que ce soit pour évoquer des séquelles de la torture, comme dans Purgatorio (1979) de Raúl Zurita, ou les risques d’une détention. Les poètes sont confrontés plus encore qu’à la seule disparition de leurs parents ou amis, à la disparition d’une frange entière de la population. Or, comment être certaine de leur mort ? On le dit, on le sent. Mais aucune certitude, la dictature n’avoue pas ses crimes. Je pense aux poèmes de Juan Luis Martínez, dans la Nueva novela (1977), toujours habités par des disparitions. Ou à ces vers de David Turkeltaub : « Vinieron unos tipos de civil / y se llevaron a Esopo detenido. / La moraleja es clara: no hacen falta / más fábulas en este país. » (« Des types en civil se son présentés / et Esope fut arrêté. / La morale est évidente : on n’a plus besoin / de fables en ce pays. »)

David Turkeltaub

Après la première vague de répression, la mort est présente mais on ne voit pas forcément les morts. Les poètes ont certes des visions : ils sentent autour d’eux la présence de l’être aimé, ils croient l’apercevoir dans son environnement quotidien. Cependant, ces visions sont trompeuses. Les morts apparaissent sous cette forme car ils communiquent avec les vivants tes les anges : lors des rêves. La mort, quant à elle, est personnifiée. Elle triomphe des vivants, telle qu’elle a été représentée durant les périodes de peste au Moyen Âge. On l’imagine sur les rives du Mapocho, accompagnant les cadavres jetés au fleuve après le coup d’État. D’où ces vers d’Óscar Hahn, dans Arte de morir (1977) : « Caudaloso de cuerpos pasa el río [...] / Tomados de la mano van los muertos / Caminando en silencio sobre el agua » (« De corps débordant, le fleuve coule / Main dans la main, les morts passent / Sur l’eau, marchant, silencieux »).

En plus des disparitions, il y a l’exil. Le coup d’État a provoqué l’éclatement du milieu intellectuel. De nombreux poètes ont quitté le pays, comme Armando Uribe Arce ou Efraín Barquero, partis en France. On a repris alors l’image classique d’Ulysse, qui permet de cerner avec force les paradigmes de l’exil. Ce mythe dessine deux mouvements. D’abord, l’errance. Ulysse, impuissant face à la volonté du Destin, ne peut que rêver d’Ithaque, sans jamais l’atteindre. Les Immortels s’introduisent dans les rêves et forgent, dans leurs hésitations, le glaive des illusions. Ensuite, l’exil. Ce dernier induit un déchirement radical et abrupt. L’exilé se sent soudain gagné par la force irrépressible des eaux du temps. Dans la vie de tous les jours le temps s’écoule et, par moments, nous nous laissons glisser, confiant notre conscience à ce courant. Les exilés chiliens, pour leur part, sont déracinés. Très vite, ils comprennent que la dictature sera longue et que, désormais, le retour vers le pays qu’ils ont connu leur sera impossible. Les souvenirs s’accumulent et le temps ne recule pas – il fuit en avant. Il est alors nécessaire de faire avancer ces souvenirs et de réinventer dans les mémoires le pays perdu. À l’heure du retour, dix ou vint ans après, un abîme est creusé entre le pays nécessairement imaginé et le Chili réel.

Devant la répression, quel pouvoir la poésie peut-elle exercer ? Dans les faits, presque aucun. Durant les années 1970 l’art souffre. Il est risqué de vouloir publier, de former des associations, de s’exprimer librement. Mais peu importe la censure en réalité. Les censeurs sont mauvais lecteurs et laissent souvent passer les parodies les plus évidentes. Et, si la censure est moins présente dans les années 1980, les tirages sont de toutes façons limités. Pourquoi, en ce cas, écrire et publier sur la répression ?

En premier lieu, pace qu’un texte publié agit, sans que cela puisse être prévisible, au-delà d’une certaine période. La publication, par l’acte de figer la parole sur un papier, permet au poème de survivre, au moins en repos, à l’attente de nouveaux lecteurs. À travers le tempos, il pourra sans cesse revenir répéter ce qu’il dénonce. Sachant le peu de sources dont nous disposons de cette époque, les recueils acquièrent d’autant plus de valeur. Je pense aussi à ces vers de Manuel Silva Acevedo qui, en référence à la censure, définissent les limites de la publication : « La velocidad de la palabra pensada / versus / la velocidad de la palabra escrita / voraz línea de fuego / hostil frontera erizada de púas. » (« La célérité de la parole pensée / contre / la célérité de la parole écrite / ligne de feu vorace / frontière hostile de barbelés »).

Manuel Silva Acevedo

Ensuite, parce que, d’une façon précise, l’écriture est toujours un acte politique. Si nous sentons le partage de nos rôles dans la société, le politique est un acte esthétique. Je reprend des idées de Jacques Rancière. La poésie est politique, pense-t-il, car dans tout fiction l’écrivain présente une façon de comprendre la société : il propose une « scène de visibilité d’un monde en ordre ». Les poètes ont la capacité d’altérer l’image que nous nous faisons de notre position dans la communauté. Comme formula Platon, les poètes sont dangereux lorsqu’ils séduisent les masses à travers leur langage.

Sous la dictature chilienne les poètes se sont alors servis de la satyre. Efraín Barquero publie ses Bandos en 1974 pour parodier les communiqués officiels. Diego Maquieira, dans La Tirana (1983), reproduit la violence du vocabulaire de l’époque. La poésie lutte au niveau du discours. On peut également lire de cette façon les poèmes portant sur la crise économique de 1981. Suite aux réformes structurelles, l’aide sociale est presque inexistante, alors que la rise est une des plus dures de l’histoire chilienne.

Mais allons plus loin encore. L’acte poétique dépasse la situation politique, et les poètes chiliens n’ont pas seulement écrit pour dénoncer la dictature. D’ailleurs, les ouvrages dominés par cette volonté manquent souvent d’intérêt. Ils dénoncent des faits précis sans transmettre ce que ces faits ont d’universel ; ils ne confèrent pas de transcendance aux actes. Deux questions sont ici sous-jacentes : comment est-il possible de dénoncer une souffrance personnelle ? Comment communiquer à l’autre ce qu’il n’a pas prévu ?

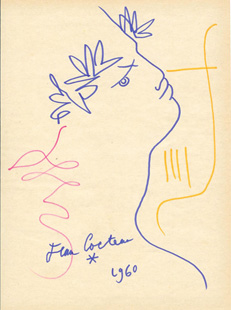

On dit souvent que toute écriture cherche essentiellement à communiquer. Oui, mais comment ? La publication n’est que secondaire, elle qu’un aboutissement. Il faut d’abord s’approprier la langue, sentir comment elle vibre et comment la communauté se meut tout entière en elle. Un autre lieu commun me permet de prolonger cette idée. On dit qu’un témoignage poétique a de la valeur s’il est « personnel » – si le poète y dévoile ses préoccupations intimes. Reformulons ceci : le témoignage poétique implique un questionnement intérieur. Pour donner naissance à un poème, le poète doit descendre jusqu’au fond de sa conscience et de son âme. Le poème atteint le noyau même de l’individu, et va au-delà des mots. À partir d’un point central, il refonde enfin le contact avec la réalité, avec les autres. Je reprends tout simplement le dicton de Socrate, « connais-toi toi même ». En creusant en nous-même nous parvenons à extraire ce que nous partageons avec les autres. Ce voyage intérieur me semble la seule voie pour aborder la mort. Le lecteur m’excusera une nouvelle digressions mythologique. Je considère que les poètes ont entrepris le même voyage qu’Orphée, lorsqu’il a voulu rendre la vie à Eurydice : à travers les poèmes, ils essayent de descendre aux Enfers pour se ressaisir des êtres qu’ils aiment. Selon Cocteau, Orphée suit la Mort dans ses domaines en traversant son image sur un miroir. Le poète, lui, est confronté à son reflet lorsqu’il construit avec ses propres mots ce miroir de la réalité qu’est un poème. Il s’acharne sur ses images et, soudain, quelque chose a lieu, il est ailleurs. Le poème finit par incarner une vision totale du réel. le poète a donc franchi le miroir, il regarde la réalité à travers un nouveau prisme. C’est une « merveille exceptionnelle » ; et il croit posséder enfin la Poésie. À ce moment, il se retourne malgré lui vers elle, comme Orphée vers Eurydice, et essaye de la posséder du regard. Il veut observer le poème en entier. Mais elle révèle aussitôt sa complexité et commence à disparaître. C’est fait, Eurydice est perdue. Orphée ne pourra la posséder que s’il descend pour toujours dans les Enfers.

Telle est la tâche du poète. Pourquoi écrire des poèmes ? Ils ne peuvent pas faire ressusciter les « disparus ». Ils ne luttent contre le tyran qu’au niveau des mots. C’est parce que le poème ne cherche pas une réponse : il est dans le questionnement. Devant la violence de la dictature, des poètes écrivent pour explorer la mort, pour savoir s’ils peuvent l’assumer. Ils cherchent le Beau dans la contemplation de la violence et des déchirements intérieurs. La poésie a créé malgré cette perte : elle a dépassé ses propres mots pour créer l’au-delà. Derrière la poésie de la révolte, la poésie de l’illumination.

Nous remercions Prune Perromat pour sa relecture.

No hay comentarios:

Publicar un comentario